疫情爆發以來,作為攝影記者,我的神經一直繃著,但腦海中,沒有大片,沒有大獎,隻有記錄,這是攝影記者的使命。鏡頭在前,危險在前,我亦在前。 從除夕夜算起,疫情期間,四十多天,我甚至不知道每一天過的是星期幾。 從重慶市公共衛生醫療救治中心,到重慶醫科大學附屬永川醫院隔離病房,再到武漢沌口方艙醫院病區。 一路走來,有時候覺得像夢一樣,真實得讓我有些記憶模糊。 事實上,這是一場每個中國人都參與了的戰鬥,我隻是走到了戰鬥的核心區。記得去武漢那天,父親對我說:“當年老山戰役我上過戰場,今天你也要上戰場,一門雙戰士,我們謝家自豪得很。”我的眼淚包在眼睛裏,不敢讓它掉出來,因為我幼稚地認為掉出來就不是戰士了。 我的戰鬥,在每一個新聞現場,親眼見證並用鏡頭記錄下來。 從疫情開始,重慶積極反應,市民主動配合,讓我感受到了什麼叫團結。 一批又一批重慶醫療隊出征湖北勇敢“逆行”,讓我理解了什麼叫無畏。 在隔離病區,白衣天使們用盡全力為患者治療,讓我明白了什麼是醫者仁心。 駐地裏與醫護人員一起生活,才明白哪有什麼白衣天使?不過是一群孩子換了一身衣服,學著前輩的樣子,和病毒搶人。患者鞠躬抱拳,向救治了他們的人表示誠摯的感謝,感恩在心,卻無法言表。 這些天,從重慶到武漢,經曆很多,感受很多,都在照片中、視頻裏…… 戰“疫”開始 1月24日,正值除夕,早上7點出門,初一淩晨回家,做了三個采訪,工作18小時,全天驅車150公裏。別樣的除夕,正是我戰“疫”的開始。

▲1月24日,市公共衛生醫療救治中心傳染病負壓隔離病房區,醫護人員與工作人員各司其職堅守崗位。

▲1月25日,重慶華岩旅遊風景區,入口處拉起了警戒線,執法人員在此勸離前來觀光旅遊與燒香祈福的市民。

▲1月26日,解放碑步行街,重百大樓發熱監測點,醫務工作者堅守崗位等待需要測量體溫的市民。 “逆行者” 抗“疫”阻擊戰打響,“逆行者”的身影出現在我的鏡頭中。每一個擁抱,每一滴眼淚,都在告訴我,他們都是普通人。

▲1月26日,重慶T3航站樓候機廳,重慶市第一批支援湖北醫療隊成員在閘機內與親人同事揮手告別。

▲看著前來送行的孩子和丈夫,隊員羅月英(左)與他們相擁告別。

▲1月28日,重慶火車北站,重慶市第二批支援湖北醫療隊隊員戴著口罩自我介紹,此行我們成戰友。

▲第二批支援湖北醫療隊隊員與送行的同事相擁告別。 重慶一線戰“疫” 1月30日,大年初六,我所在的重慶市抗“疫”特別報道組出發。當日,我隨隊友抵達重慶醫科大學附屬永川醫院進行紮根式采訪報道。32歲的張爽,是該院感染專用隔離病房重症病區3名24小時輪流值守的住院醫師之一,也是我抗“疫”報道直接拍攝的第一名病區醫生,我跟蹤記錄了她在病區的詳細工作情況。

▲2月1日,重慶醫科大學附屬永川醫院,住院醫師張爽早早到達感染科辦公室,與同事交接工作,了解患者病情。

▲每天,張爽(右1)必須對著鏡子穿脫防護服,需要花費大量時間,但隻有這樣,才能做到“滴水不漏”。

▲進入病房前,張爽(右1)總會核對工作清單。隔離病區工作繁多,每使用一套珍貴的隔離衣,醫護人員都會盡量在隔離病區內多做一些事情。

▲與患者溝通,了解即時信息,這是張爽們每天的工作。

▲患者在病房裏時常情緒低落,需要醫護人員的鼓勵。張爽(左1)對患者豎起大拇指,表達著自己的讚許。

▲張爽彎著腰操作設備,查看患者生命體征數據,隨時準備向同事反饋。

▲張爽一邊拿著手機與同事交流治療方案,一邊扒拉著盒飯,這已經成為一種常態。

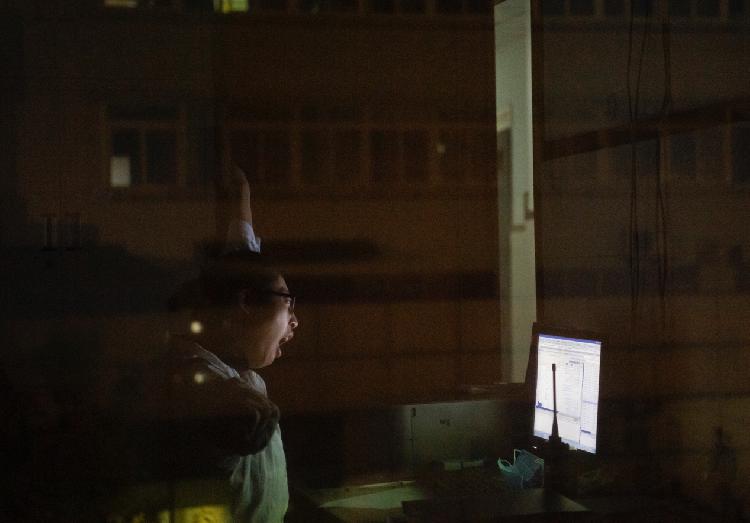

▲淩晨1點,高強度的工作後,張爽打了個哈欠,伸伸懶腰解乏,但此刻,還不是睡覺的時候。 一碗湯圓 無言相依 2月8日,元宵節,本是一個萬家團圓的日子。疫情當前,無數醫護人員離開親人,不眠不休地奮戰在抗疫一線, 今年33歲的重慶醫科大學附屬永川醫院內分泌科護士長助理張蓮琴正是其中之一。當日,她的丈夫抱著孩子提著湯圓,來到病區。與丈夫孩子隔著十幾米的距離,張蓮琴開始了“一碗湯圓 無言相依”的故事。

▲2月8日,重慶醫科大學附屬永川醫院隔離區外,張蓮琴丈夫為她加油,她落下了眼淚。

▲父女將湯圓放在遠處,張蓮琴隻能遠遠地向他們比了比愛心。

▲回到重症病區辦公室,張蓮琴一邊吃著湯圓一邊與女兒視頻。 攝影者的“逆行”,抵達武漢 “逆行者”是疫情爆發以來,聽得最多的詞。 重慶支援湖北醫療隊一批接著一批出發,2月12日我通過微信告訴部門主任,如要派記者,讓我上。 2月13日零點11分,主任微信來了:“說什麼來什麼,準備好沒有?” “ 我去!” 隔著屏幕,我毫不猶豫打出了這兩個字。 根據國家衛生健康委統一安排,重慶市第八批支援湖北醫療隊160名隊員2月13日11時45分出征武漢。我作為重報集團攝影記者,隨隊抵達武漢,開始了攝影者的“逆行”。

▲2月13日,重慶醫科大學附屬第一醫院,重慶市第八批支援湖北醫療隊隊員出征前注射提升免疫力的藥物。

▲抵達重慶江北機場,重慶市第八批支援湖北醫療隊準備出征。

▲在重慶飛往武漢的g59005次航班即將抵達武漢時,重慶市第八批支援湖北醫療隊領隊——重醫附一院副院長肖明朝通過擴音器向醫療隊員再次叮囑注意事項。

▲2020年2月13日,重慶飛往武漢的G59005次航班抵達武漢,機長朝窗外的“逆行者”揮手告別。

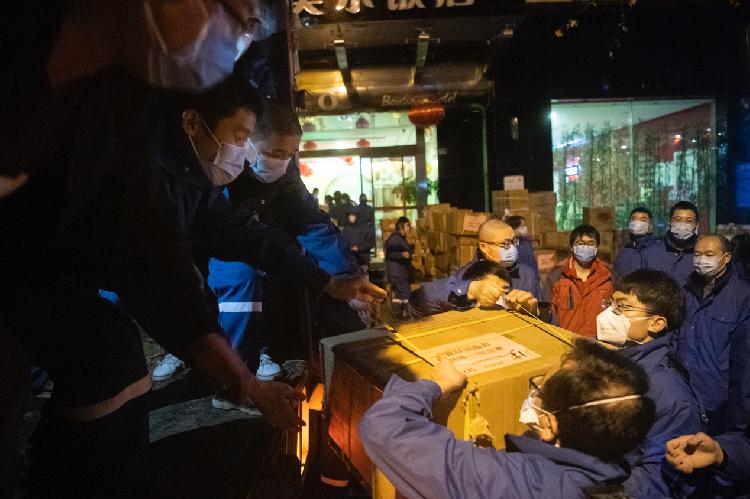

▲踏上武漢天河國際機場的廊橋,隊員們信心滿滿。  ▲來到駐地,隊員們開始搬運物資,此刻的他們更像一名戰士。 ▲來到駐地,隊員們開始搬運物資,此刻的他們更像一名戰士。

武漢采訪第一天 就這樣,我從重慶到了武漢,我不知道這裏會發生什麼,但我知道這裏一定是他們故事的開始的地方。 2月14日,重慶市第八批支援湖北醫療隊正式接管武漢市第一醫院責任病區。

▲2月14日,武漢市,重慶市第八批支援湖北醫療隊駐地,一名隊員笑著摸了摸剛剃的頭。

▲到達武漢市的第二天,重慶市第八批支援湖北醫療隊的黨員們舉行了向黨旗宣誓儀式。因時間緊迫,經半天培訓後,第一批82名隊員於下午3點抵達武漢市第一醫院責任病區,展開救治工作。

▲隨後,重慶市第八批支援湖北醫療隊的黨員醫護者們來到武漢市第一醫院。

▲武漢市第一醫院,重慶市第八批醫療隊隊員張彥(左)與同學在戰場重逢。張彥曾在武漢讀書五年,15年未見麵的同寢室同學緊緊擁抱在一起,令人心碎的相逢! 刻不容緩 2月15日,武漢市迎來了一場大雪,當地人說這是瑞雪,預示著疫情很快會散去。此刻,身處一線的醫護人員們卻絲毫不敢放鬆,因為他們很清楚,救治患者刻不容緩。

▲2月15日下午4點30分,湖北省武漢市礄口區,重慶市第八批支援湖北醫療隊駐地,王小文與鄧紅彬醫生,在出發前相互檢查防護是否到位。

▲王小文與鄧紅彬醫生走在滿是冰渣的路麵上。

▲一路“滑”步而行,兩人終於抵達武漢市第一醫院。 重慶醫療隊在武漢 每一批重慶醫療隊抵達武漢後,都第一時間展開了對患者的救治。隊員們精湛的醫術與細致的工作,獲得了患者們的一致好評。

▲2月18日,武漢市第一醫院,重慶市第八批支援湖北醫療隊領隊肖明朝牽頭組織成立了患者心理幹預小組。

▲2月16日,在武漢市東西湖方艙醫院,第四批重慶支援湖北醫療隊隊員正在穿防護服。當日,是該批醫療隊在東西湖方艙醫院工作的最後一天,隨後他們被調往沌口方艙醫院支援。

▲2月20日,武漢大學人民醫院東院區,重慶醫療隊醫生正在辦公室查看患者病情。

▲即將進艙的重慶醫療隊隊員正在檢查防護用具穿戴。

▲一名剛從病房出來的重慶醫療隊隊員,眼神樂觀堅毅,其額上勒痕清晰可見。

▲第三批重慶支援湖北醫療隊隊員穿戴上自製挎包準備步入病區。該挎包是醫療隊利用零食口袋與繩索自製,方便在病區為患者攜帶物品。

▲2月21日淩晨3點29分,武漢市第一醫院,重慶市支援湖北第八批醫療隊隊員文坤從緩衝區出來進行噴淋消毒。

▲淩晨3點45分,武漢市第一醫院外,重慶市支援湖北第八批醫療隊隊員王雪琴、文坤等輪換下班,走在空曠的街道上。

▲淩晨3點58分,第八批醫療隊隊員王雪琴、文坤等終於回到駐地,接受院感消毒。

▲2月24日,武漢市,重慶市第二批支援湖北醫療隊駐地,張晞正在房間內整理隊伍工作日誌。

▲在武漢市沌口方艙醫院,重慶醫療隊醫護人員巡床查看患者肺片。

▲在辦公室內討論患者病情。

▲詢問患者身體情況時,兩名患者遠遠地為隊員們點讚。

▲巡床查看完患者肺片後,獲得患者的稱讚與感謝。 一次臨時的回家,與父母隔欄相見 蔡佳是武漢人,畢業後在重慶工作,目前是重慶醫科大學附屬第一醫院感染科的副主任醫師。2018年與父母見麵後,蔡佳做了一個手術並開始休養。休養結束後,自己又到國外進修,一來二去,他有近兩年沒有回過武漢,本來定了機票準備回家過年,沒想到他以另一種方式回到了武漢。 2月13日,剛結束醫學隔離的他隨重慶市第八批支援湖北醫療隊回到武漢。2月29日,醫療隊領隊重醫附一院副院長肖明朝與蔡佳閑聊中得知,醫療隊住所與蔡佳的家,僅20分鍾車程。 一次臨時決定的返家行程就這樣開始了。

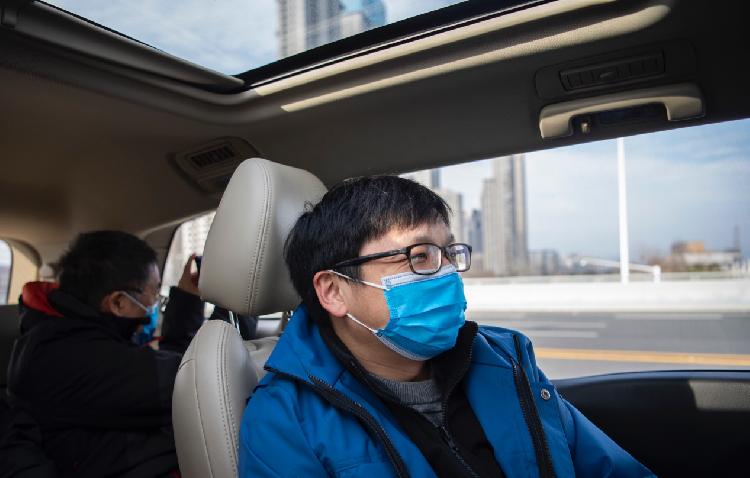

▲2月29日,坐在回家的車上,即將見到父母的蔡佳,眼角都透露著微笑。

▲在小區大門口,蔡佳把自己的心意送到父親手中。

▲在小區大門口,蔡佳的父母在圍欄內與兒子揮手告別。 武漢人 武漢人與重慶人,同飲一江水,同樣熱情,同樣耿直。武漢人的生活,不是完全的冷清,也不是完全的緊張,他們的堅強,感覺得到。

▲3月8日,沌口方艙醫院,出院患者乘坐大巴車來到隔離點。

▲2月17日,武漢市礄口區,當地市民騎車到指定地點購買食材。

▲走在街上的市民,已經做好嚴實的防護措施。

▲2月17日,一位市民摘下口罩打電話。

▲2月18日,一位市民為自己的愛犬梳理。 治愈出院 武漢勝則湖北勝,湖北勝則全國勝。隨著方艙醫院的休艙,武漢人民終將滿懷感恩之心,重新回到生活的常態。

▲2月20日,武漢大學人民醫院東院區,第三批重慶支援湖北醫療隊治愈出院首個重症患者在臨行前向醫療隊員鞠躬表示感謝。

▲2月21日,武漢市第一醫院門診門口,年齡最大的80歲黃婆婆出院了。

▲3月8日,沌口方艙醫院,重慶醫療隊隊員龍和平正在為出院患者消毒。當日,該醫院患者清零。 【采編 鄭強】原標題:從重慶到武漢——一個攝影記者的“戰疫”記錄 |